| Hamburg/Wandsbek | |

| Bundesland | Hamburg |

|---|---|

| Einwohnerzahl | 455.131 (2023) |

| Höhe | 20 m |

| Social Media | |

Hamburg/Wandsbek | |

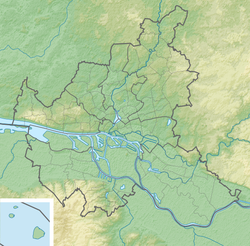

Wandsbek ist der nördlichste und zugleich größte Bezirk von Hamburg. Er umfasst 18 von 104 Stadtteilen der Freien und Hansestadt. Im Bezirk Wandsbek leben 455.131 Einwohner auf einer Fläche von 147,52 km² (Stand: 31. Dez 2022). Es ist der bevölkerungsreichste Bezirk Hamburgs und hat fast so viele Einwohner wie die Stadt Duisburg. Er ist sehr abwechslungsreich und teilt sich in fünf Untergebiete, die von urban bis ländlich reichen. Der südlichste Ausläufer des Bezirks ist das relativ kleine Eilbek. Zum urbanen Kern gehören weiterhin Marienthal, Tonndorf, Jenfeld und der Stadtteil Wandsbek. Zum Alstertal gehören die Stadtteile Hummelsbüttel, Poppenbüttel, Sasel und Wellingsbüttel. Zum Gebiet der Walddörfer gehören dann Bergstedt, Duvenstedt, Lemsahl-Mellingstedt, Volksdorf und Wohldorf-Ohlstedt. Bramfeld bildet mit Farmsen-Berne und Steilshoop einen weiteren Regionalbereich. Der Stadtteil Rahlstedt schließlich –mit 95.743 Einwohnern größter Stadtteil Hamburgs und etwa so groß wie Iserlohn– ist ein eigenständiger Wandsbeker Teilbereich.

Stadtteile des Bezirks Wandsbek

[Bearbeiten]1 Bergstedt

10.855 Einwohner, 7,039 km², 1.542 Einw./km²

Dörflicher Charakter, viel Grün, in den Walddörfern

2 Bramfeld

53.220 Einwohner, 10,066 km², 5.287 Einw./km²

Riesiges Wohn- und Gewerbegebiet, etwas Grün

3 Duvenstedt

5.977 Einwohner, 6,782 km², 881 Einw./km²

Dörflicher Charakter, viel Grün, in den Walddörfern

4 Eilbek

22.639 Einwohner, 1,75 km², 12.937 Einw./km²

Unauffälliger Stadtteil, schlichter Nachkriegs-Siedlungsbau

5 Farmsen-Berne

38.624 Einwohner, 8,23 km², 4.693 Einw./km²

Farmsen geschäftig, modern; Berne gemütlich, viel Natur

6 Hummelsbüttel

18.669 Einwohner, 9,084 km², 2.055nbsp;Einw./km²

Exklusive Einzelhäuser und Großsiedlungen, viel Natur, im Alstertal

7 Jenfeld

29.443 Einwohner, 4,99 km², 5.900 Einw./km²

Im Westen grün, im Osten graue Plattenbauten

8 Lemsahl-Mellingstedt

7.029 Einwohner, 8,002 km², 878 Einw./km²

Dörflicher Charakter, viel Grün, in den Walddörfern

13.879 Einwohner, 3,21 km², 4.324 Einw./km²

Nobler Stadtteil, Einfamilienhäuser und Villen, viel Grün

10 Poppenbüttel

24.325 Einwohner, 8,105 km², 3.001 Einw./km²

Grünes Viertel, größtes Shoppingcenter, im Alstertal

11 Rahlstedt

95.743 Einwohner, 26,566 km², 3.604 Einw./km²

Gründerzeithäuser und Hochhaussiedlungen, viel Natur

12 Sasel

24.316 Einwohner, 8,36 km², 2.909 Einw./km²

Grün und doch citynah, ruhig, im Alstertal

13 Steilshoop

19.856 Einwohner, 2,5 km², 7.942 Einw./km²

Mehrfamilienhäuser und Plattenbauten, viel Grün

14 Tonndorf

15.622 Einwohner, 3,94 km², 3.965 Einw./km²

Einfamilienhäuser und kleinere Etagenhäuser, einige Grünflächen

15 Volksdorf

20.722 Einwohner, 11,576 km², 1.790 Einw./km²

Ländliche Idylle in den Walddörfern, viel Natur, gemütliches Zentrum

16 Wandsbek

38.314 Einwohner, 5,94 km², 6.450 Einw./km²

Quirliger Stadtteil, viel Verkehr, grüne Zonen

17 Wellingsbüttel

11.097 Einwohner, 4,09 km², 2.713 Einw./km²

Nobles Viertel, kaum Sozialwohnungen, viel Grün, im Alstertal

4.801 Einwohner, 17,289 km², 278 Einw./km²

Dörflicher Charakter, viel Grün, in den Walddörfern

Bevölkerungszahlen: (Stand: 31. Dez 2023) [1]

Anreise

[Bearbeiten]Aufgrund der Größe des Bezirks Wandsbek gibt es verschiedene Möglichkeiten, in die jeweiligen Stadtteile zu gelangen. Die nachfolgenden Beschreibungen für die Anreise beziehen sich auf den Stadtteil Wandsbek, wenn nicht anders vermerkt.

Mit dem Flugzeug

[Bearbeiten]- 1 Flughafen-Hamburg (Hamburg-Airport Helmut Schmidt, IATA: HAM), Flughafenstr. 1 – 3, 22335 Hamburg. Tel.: +49 (0)40 507 50, Fax: +49 (0)40 50 75 12 34, E-Mail: [email protected] Der im Norden der Stadt im Stadtteil Fuhlsbüttel gelegene Flughafen Hamburg verfügt über zwei 1993 und 2005 fertiggestellte Terminals. Nach Wandsbek gelangt man mit der

-Bahn oder dem Bus

-Bahn oder dem Bus  24 . Ab Hauptbahnhof geht's dann weiter mit der

24 . Ab Hauptbahnhof geht's dann weiter mit der  -Bahn oder der

-Bahn oder der  -Bahn. Wer nach Poppenbüttel will, kann schon am Bahnhof Ohlsdorf umsteigen in die

-Bahn. Wer nach Poppenbüttel will, kann schon am Bahnhof Ohlsdorf umsteigen in die  Richtung Poppenbüttel. Achtung: Bei der Fahrt zum Flughafen wird die

Richtung Poppenbüttel. Achtung: Bei der Fahrt zum Flughafen wird die  in Ohlsdorf geteilt; die vorderen Wagen verkehren zum Flughafen, der hintere Zugteil nach Poppenbüttel.

in Ohlsdorf geteilt; die vorderen Wagen verkehren zum Flughafen, der hintere Zugteil nach Poppenbüttel. - 2 Flughafen Lübeck (Flughafen Hamburg-Lübeck, IATA: LBC), Blankenseer Straße 101, 23562 Lübeck. Tel.: +49 (0)451 58 30 10, Fax: +49 (0)451 583 01 24, E-Mail: [email protected] Der Flughafen Lübeck wird ab April 2025 von London-Stansted, Malaga und Mallorca im Linienverkehr angeflogen. Er steht auch weiterhin Geschäfts- und Sportfliegern offen.

- Der 3 Flugplatz Uetersen (ICAO: EDHE) ist zugelassen für Flugzeuge und Hubschrauber bis 5.700 kg, Motorsegler, Segelflugzeuge (alle Startarten), Fallschirme zu Fallschirmsprüngen, Luftschiffe, Ballone, Ultraleichtflugzeuge (dreiachsgesteuert), Gleitschirme (Startart Windenstart). (etwa 40 km)

- Der 4 Flugplatz Hartenholm (ICAO: EDHM) ist ein Verkehrslandeplatz in der Gemeinde Hasenmoor in Schleswig-Holstein. Er ist zugelassen für Flugzeuge bis 5.700 kg und Hubschrauber bis 10.000 kg. Angebot: Serviceleistungen der Flugzeugwerft, Rund- und Charterflüge, Flugschule und Fallschirmspringen. (etwa 40 km)

Mit der Bahn

[Bearbeiten]

Eine gute Übersicht über den Bahnverkehr in Hamburg bietet der HVV-Linienplan (pdf).

- 5 Bahnhof Hasselbrook, Hammer Steindamm 58, 22089 Hamburg Im Bahnhof Hasselbrook halten nur die

Regionalbahn sowie die S-Bahn

Regionalbahn sowie die S-Bahn  . Das erste Empfangsgebäude wurde von 1905 bis 1907 unter der Leitung des Baubeamten Eugen Göbel als burgartiger Backsteinbau im gründerzeitlichen Stil der Hannoverschen Architekturschule errichtet. Es gehört zu den letzten Hamburger Bahnhofsgebäuden im genannten Stil und steht unter Denkmalschutz. Es wurde Mitte der 1990er-Jahre restauriert und wird heute als Ausflugslokal genutzt. Merkmale: kein WLAN, teilweise rollstuhlzugänglich, S-Bahn-Station.

. Das erste Empfangsgebäude wurde von 1905 bis 1907 unter der Leitung des Baubeamten Eugen Göbel als burgartiger Backsteinbau im gründerzeitlichen Stil der Hannoverschen Architekturschule errichtet. Es gehört zu den letzten Hamburger Bahnhofsgebäuden im genannten Stil und steht unter Denkmalschutz. Es wurde Mitte der 1990er-Jahre restauriert und wird heute als Ausflugslokal genutzt. Merkmale: kein WLAN, teilweise rollstuhlzugänglich, S-Bahn-Station. - Von der Hamburger Innenstadt gelangt man am Besten in die Stadtteile von Wandsbek mit der

-Bahn Richtung Poppenbüttel bzw. mit der U-Bahn

-Bahn Richtung Poppenbüttel bzw. mit der U-Bahn  Richtung Ohlstedt. (Fahrpreis einfache Fahrt Erwachsener 3,80 €, Kind 1,40 €) (Stand: Apr 2024)

Richtung Ohlstedt. (Fahrpreis einfache Fahrt Erwachsener 3,80 €, Kind 1,40 €) (Stand: Apr 2024)

Auf der Straße

[Bearbeiten]In Abhängigkeit vom Ziel-Stadtteil gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:

Mit dem Fahrrad

[Bearbeiten]Die Anreise nach Hamburg mit dem Fahrrad ist über mehrere Radfernwege möglich. Innerhalb des Stadtgebietes von Hamburg gibt es dann vielfältige Möglichkeiten, auch abseits der Hauptverkehrsstraßen, die einzelnen Stadtteile zu erreichen.

Mobilität

[Bearbeiten]Öffentlicher Nahverkehr

[Bearbeiten]Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) deckt mit einem gut ausgebauten Liniennetz den Bezirk Wandsbek relativ gut ab. Die U- und S-Bahn-Linien durchziehen den Bezirk, Querverbindungen sind allerdings häufig nur umständlich mit Bussen möglich. Insbesondere in den ländlich geprägten Außenbereichen sind die Entfernungen zur nächsten Bushaltestelle oftmals recht weit, die Fahrplandichte nicht sonderlich groß und die Verkehrszeiten häufig eingeschränkt. Eine sorgfältige Planung ist in diesen Fällen unbedingt sinnvoll.

- Schnellbahn-Netzplan Hamburg (PDF)

- Schnellbahn-Netzplan Hamburg mit Einstiegshilfen (PDF)

- Fahrplanauskunft des HVV

- Fahrkarten und Preise 2025

Die Fahrradmitnahme ist kostenlos, aber nur außerhalb des Berufsverkehrs erlaubt: Mo. - Fr. zwischen 09:00 und 16:00, sowie zwischen 18:00 und 06:00 Uhr, Sa. und So. ganztägig. In den ![]() -Bahnen benötigt man immer eine Tagesfahrradkarte für 3,50 €, dafür gibt es keine Sperrzeiten.

-Bahnen benötigt man immer eine Tagesfahrradkarte für 3,50 €, dafür gibt es keine Sperrzeiten.

Weiterführende Informationen im Hamburg-Artikel hier in Wikivoyage.

Fahrradfahren

[Bearbeiten]

Im Stadtbereich existieren teilweise gut ausgebaute Radwege, die es ermöglichen Hamburg auch per Fahrrad zu erkunden. Leider gibt es auch zahlreiche Radwege, die holprig und recht schmal sind. Die Radwege sind an diversen stark befahrenen Straßen auch optisch markiert am Rande der Fahrbahn. In den teilweise ländlich geprägten Randgebieten können sehr gut Fahrradtouren unternommen werden. Die Beschilderung der Radrouten ist dagegen weniger gut; das betrifft auch die Routen am Stadtrand. Es ist manchmal nicht einfach, zu erkennen, welche Wege als Sackgasse enden, und welche kontinuierlich weitergeführt werden.

Achtung: In manchen öffentlichen Parks darf kein Fahrrad gefahren werden. Beschilderungen sollten beachtet werden.

Auf einer Webseite informiert die Stadt Hamburg allgemein über das Radfahren in der Stadt.

Das Leihfahrradsystem StadtRad bietet insbesondere im Innenstadtbereich viele Ausleih- und Rückgabestationen. Im Bezirk Wandsbek ist deren Zahl allerdings noch recht beschränkt.

Auf der Straße

[Bearbeiten]Der Fahrzeugverkehr ist auch im Bezirk Wandsbek teilweise sehr stark. Staus auf den Hauptstraßen insbesondere in den Morgen- und Nachmittagsstunden sind die Regel. In den Randgebieten dagegen geht es wesentlich ruhiger zu.

Sehenswürdigkeiten

[Bearbeiten]In den folgenden Abschnitten sind die Einträge in alphabetischer Reihenfolge der Stadtteile geordnet.

Kirchen

[Bearbeiten]- Die 1 Bergstedter Kirche im Stadtteil Bergstedt wurde 1248 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. In den Außenmauern sind Reste dieses ersten Feldsteinbaus erhalten. Mitte des 18. Jahrhunderts erfolgte neben einer Erweiterung des Kirchengebäudes im spätbarocken Stil auch der Bau des 37 m hohen Fachwerkturms. In Hamburgs einziger Kirche ohne elektrisches Licht herrscht eine ganz besondere Stimmung. Aufgrund ihrer einzigartigen Atmosphäre zählt die Bergstedter Kirche zu den beliebtesten Hochzeitskirchen in Hamburg.

- Die evangelisch-lutherische 2 Osterkirche im Stadtteil Bramfeld ist eine der wenigen Zentralkirchen auf Hamburger Stadtgebiet. Das Gebäude entstand 1913 bis 1914 als neobarocker Zentralbau mit achteckigem Grundriss und 32 m hohem Turm. Der Innenraum wurde mehrfach umgestaltet, zuletzt 1991.

- Die evangelisch-lutherische 3 Friedenskirche im Stadtteil Eilbek an der Papenstraße wurde 1885 erbaut. Der neugotische Backsteinbau wurde im Juli 1943 bei den Luftangriffen auf Hamburg zerstört. Es blieb eine nur notdürftig gesicherte Ruine. Ende der 1950er Jahre gab es daher Pläne, die Kirche abzureißen, was aber vom Kirchenvorstand 1959 abgelehnt wurde. Bei einer Renovierung 1960 spielten denkmalspflegerische Gesichtspunkte eine untergeordnete Rolle. Man ließ die Reste der Seitenemporen entfernen und die Orgelempore vergrößern. Im Inneren der Kirche ist somit kein Stein des alten Gebäudes sichtbar geblieben. Dem Zeitgeschmack entsprechend bereinigte man auch die Fassade von dem noch vorhandenen Detailschmuck und legte so die Grundformen des Baus wieder offen. Es entstand ein kleiner Uhrturm.

- Die 4 Osterkirche im Jacobipark im Stadtteil Eilbek wurde 1863-64 als Friedhofskapelle erbaut. 1962 wurde sie zur Gemeindekirche der evangelisch-lutherischen Gemeinde Eilbek geweiht. 2016 hat der Kirchengemeinderat in Eilbek beschlossen, diesen Standort aus finanziellen Gründen aufzugeben. Im Januar 2019 hat dann die bulgarisch-orthodoxe Kirche die stimmungsvolle Osterkirche übernommen.

- Die evangelisch-lutherische 5 Erlöserkirche im Stadtteil Farmsen-Berne liegt von den großen Straßen etwas entfernt. Das 1960 fertiggestellte Gebäude verbindet moderne und traditionelle Formen und Materialien und gehört durch seine eigenwillige Gestaltung zu den beachtenswertesten Kirchenbauten der Nachkriegszeit in Hamburg. Der Innenraum besticht vor allem durch seine gekonnte Lichtführung.

- Die evangelisch-lutherische 6 Christophorus-Kirche in Hummelsbüttel wurde 1952–1953 erbaut. Die gesamte Anlage, bestehend aus dem basilikaartigen Kirchenschiff, dem 1954–1955 erbauten, 26 m hohen kupfergedeckten Turm mit einem Verbindungsbau, dem gegenüberliegende Pastorat und dem freistehenden Gemeindehaus, ist denkmalgeschützt. Die Kirche gehört zu den Hamburger Kirchenbauten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den frühen 1950er-Jahren noch mit wenig Mitteln errichtet wurden. Durch ihre Schlichtheit besticht sie aber heute, sie ist nicht überladen, reduziert sich auf das Notwendigste.

- Die Kirche 7 Der Gute Hirte mit dem markanten Kirchturm im Stadtteil Jenfeld in der Rodigallee 205 wurde 1968-1970 erbaut und steht unter Denkmalschutz.

- Die 8 Jubilate Kirche in Lemsahl-Mellingstedt mit ihrem freistehenden, hölzernen Glockenturm liegt etwas versteckt in der Straße Madacker.

- Die evangelisch-lutherische 9 Marktkirche (erbaut 1955/56) im alten Ortskern von Poppenbüttel ist die größte und älteste der drei Poppenbüttler Kirchen. 1956 konnte die Marktkirche eingeweiht werden. Gemeindehaus und Pastorat sind auf dem großzügigen Gelände um die Kirche dazugekommen. Wer die Marktkirche betritt, bemerkt zuerst eine lebensgroße Darstellung des Abendmahls Jesu. Otto Flath hat in Anlehnung an Ernst Barlach sein Kunstwerk geschaffen. Zur Gemeinde gehören ferner die 10 Simon-Petrus-Kirche in der Harksheider Str. 156 und die 11 Philemon-Kirche im Poppenbütteler Weg 97 unmittelbar hinter der Grenze zum Stadtteil Hummelsbüttel.

- Die katholische Kirchengemeinde 12 St. Bernard in Poppenbüttel erhielt 1955 ein Gotteshaus nahe der Grenze zu Sasel. Nach einer Renovierung 1996 ist die Kirche innen hell und freundlich, mit zunehmender Helligkeit zum Altarraum. Honiggelbe bis bernsteinfarbene Töne spenden warmes Licht, die Decke ist in kühlem Hellblau gestaltet. Ein Holzrelief hinten in der Kirche ist 170 cm hoch und 70 cm breit, leicht vergoldet und entstand in Italien um das Jahr 1600 durch einen unbekannten Künstler. Es zeigt einen Ordensgeistlichen mit Mönchskutte, Kapuze, Buch und Kreuz. Der Altar und das Altarkreuz wurden 1967 vom Bildhauer Toni Zens geschaffen.

- Die 13 Alt-Rahlstedter Kirche in Rahlstedt mit ihrem Mauerwerk aus klobigen Feldsteinen sieht wirklich so aus, als hätte sie schon viele Jahre auf dem Buckel. Mit fast 800 Jahren zählt sie zu den ältesten Kirchengebäuden Norddeutschlands. Drinnen können Besucher antike Kunstwerke bewundern, darunter ein mittelalterliches Kruzifix sowie Apostelfiguren.

- Die 14 Martinskirche in Rahlstedt wurde 1961 erbaut. Durch ihre Lage, die auffällige Architektur und die Farbgebung zeigt die Kirche stilistische Anklänge an die Wallfahrtskirche Notre-Dame-du-Haut. Durch das weiß geschlämmte Mauerwerk, die Rundbogenportale und das weit heruntergezogene Zeltdach erhält die Kirche typische süddeutsche Elemente.

- Am Saseler Markt befindet sich die 15 Vicelinkirche , eine 1962 eingeweihte, moderne evangelisch-lutherische Kirche. Der Kirchbau ähnelt einem Zelt und soll so daran erinnern, dass jedes von Menschen gebaute Haus vorläufig ist. Im Altarbereich ähnelt der Kirchbau zugleich einem Schiffsrumpf und erinnert so an die Arche Noah. Das sowohl außen wie innen dominierende Baumaterial sind niederländische Ziegel. Die strenge Schlichtheit der Linien im Innenraum betont den im natürlichen Licht liegenden Altarraum. Alle Teile der Ausstattung sind nur zurückhaltend farbig gestaltet.

- Die 16 Lukaskirche ist die zweite der beiden evangelisch-lutherischen Kirchen in Sasel. Der zeltartige Bau mit dem grauen Schieferdach wurde 1965 eingeweiht. Die Fassade ist bis auf ein Friesband über dem Eingang schlicht gehalten. Der freistehende 25 m hohe, ebenfalls dunkel gedeckte Turm, das Kirchenschiff, das erst 1985 aus einem vorhergehenden Kirchsaal und dem alten Pastorat umgebaute Gemeindehaus sowie das neue Pastorat bilden eine aufgelockerte Gebäudegruppe. Die zehn Glasfenster der Seitenwände zeigen Geschehnisse aus dem Leben Jesu in der Form, die sich nur im Lukasevangelium und nicht in anderen Evangelien finden. Seit 2020 steht die Lukaskirche der Gemeinde nicht mehr zur Verfügung, sie ist geschlossen. Das Gemeindehaus beherbergt inzwischen einen Kindergarten. Das Kirchengebäude soll abgebrochen werden, der Termin ist derzeit noch unklar. (Stand: Apr 2022)

- Die 17 Martin-Luther-King-Kirche in Steilshoop, erbaut 1972 bis 1974, liegt an zentraler Stelle der den Stadtteil prägenden Großwohnsiedlung. Die Kirche war von Anfang an als Gemeindezentrum, also als ein Komplex unterschiedlich nutzbarer Räume geplant. Der Komplex wurde aus mehreren Baukörpern zusammengestellt, die durch schmale Innenhöfe und Gänge voneinander getrennt sind. Verbindendes Element ist die einheitliche und sehr auffällige Fassadengestaltung, die von leuchtend blau glasierten Keramikfliesen und roten Fensterrahmen und Treppengeländern dominiert wird, was der Kirche die Spitznamen „Blaue Kachel“ und „Schwimmbad“ eingebracht hat. Der Kirchturm mit seiner eigenwilligen Form wurde 1988 ergänzt, um das Gemeindezentrum besser als Kirche erkennbar zu machen.

- Die 18 Tonndorfer Kirche in der Stein-Hardenberg-Str. 68 im Stadtteil Tonndorf wurde 1954 fertiggestellt. Prägnant und fast einzigartig ist ihre Grundform: oktogonal. Sie wurde dadurch ein neues Erkennungsmerkmal des Stadtteils. Das Altarbild der Tonndorfer Kirche ist ein Highlight. Seine besondere Wirkung entfaltet es bei Sonnenschein oder der aktiven Hinterleuchtung bei Dunkelheit. Das Altarbild besteht aus fünf Elementen. 1953 wurden die beiden Glocken vom Hamburger Hafen nach Tonndorf verbracht. Woher die Glocken ursprünglich stammen lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen.

- Die evangelisch-lutherische 19 Kirche am Rockenhof im Zentrum des Stadtteils Volksdorf wurde am Erntedanksonntag 1952 auf der Spitze eines Hügels, dessen gesamte Kuppe mit Gebäuden kirchlicher Verwendung bebaut ist, eingeweiht. Das Gebäude ist als Backsteinbau mit basilikalem Querschnitt und halbrunder Apsis ausgeführt. Der 36 m hohe weithin sichtbare Turm ist seitlich gegen das Kirchenschiff versetzt. Der Innenraum erinnert mit seiner hohen Decke, den Spitzbögen und den schlanken Fenstern an gotische Kirchen.

- Die katholische Kirche 20 Heilig-Kreuz-Volksdorf in Volksdorf wurde 1965 am gleichen Ort wie die 1934 erbaute Vorgängerkirche geweiht. Das Kirchengebäude hat die Form eines großen Zeltdaches als Symbol der durch die Zeiten wandernden Christenheit. Eine Besonderheit stellt die große Kreuzstele hinter dem Altar dar, die an das Ansveruskreuz am Ratzeburger See erinnert. Bemerkenswert ist ferner der Kreuzweg, der in Form von 14 Bronzeplastiken sowohl die Leidensstationen Jesu als auch jeweils ergänzend Ereignisse der letzten Jahrzehnte darstellt.

- Die ev.-luth. 21 Christus-Kirche am Marktplatz in Wandsbek mit ihrem nüchternen, rechteckigen Turm, der seine heutige Gestalt in den 1950er-Jahren erhielt, ist ein markantes Wahrzeichen des Stadtteils. Der vormalige Kirchenbau war den Bomben des Zweiten Weltkrieges zum Opfer gefallen.

- Die ev.-luth. 22 Lutherkirche im Stadtteil Wellingsbüttel ist ein nur wenig verändertes, typisches Bauwerk des Kirchenbaus der 1930er-Jahre, das den nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten bevorzugten Baustil für Kirchen in Norddeutschland zeigt. Sie ist eine ländlich anmutende Saalkirche mit Seitenemporen und Tonnendecke sowie einem einzelnen, gedrungen wirkenden Turm. Die Verwendung von Backsteinen, Fachwerkfassaden und traditionellen Ziersetzungen im Mauerwerk unterstreicht den rustikalen Eindruck. Auch die Ausstattung des Innenraums entspricht mit der Bevorzugung von Naturmaterialien und deren handwerklicher Verarbeitung dem Vorbild norddeutscher Dorfkirchen. Er ist bewusst schlicht gehalten, doch fehlt es nicht an passenden Schmuckelementen.

- Die ev.-luth. 23 Matthias-Claudius-Kirche auf dem Kirchberg in Wohldorf-Ohlstedt ist ein Raum, der den Besuchern auf schlichte Weise Geborgenheit vermittelt. Er hat eine hervorragende Akustik. Die musikalischen Aktivitäten mit Chor-, Orgel- und Kammermusik sind denn auch wichtiger Schwerpunkt der Gemeinde. Die Kirche entstand 1953-54 und wurde 1955 geweiht. Der Backsteinbau auf achteckigem Grundriss besitzt einen Westturm mit Satteldach. Ein Pyramidendach deckt den Kirchenbau.

Burgen, Schlösser und Paläste

[Bearbeiten]

Die einzige Burg in Hamburg ist die 1 Burg Henneberg in Poppenbüttel –auch "Alsterschlösschen" genannt–, eine Nachbildung der Burg Henneberg im südlichen Thüringen im Maßstab 1:4 in unmittelbarer Nähe der Poppenbüttler Schleuse. Erbaut 1887 ist sie heute ein historisches Kleinod am Alsterlauf aus der Zeit der Burgenromantik. Ein Denkmal ist die Mini-Burg mit ihren 43 Quadratmetern Innenfläche auch heute. Nach mehrfachem Besitzerwechsel wird die Burg seit 2014 von der Stiftung Burg Henneberg unterhalten. Die Stiftung hat es sich zum Ziel gemacht, die Burg erlebbar zu machen und mit kulturellen Veranstaltungen zu füllen. Stattfindende Veranstaltungen sind nicht kommerziell. Man ist privater Gast und kann daher auch nur nach vorheriger namentlicher und rückbestätigter Anmeldung teilnehmen.

Bauwerke

[Bearbeiten]

- Die Gesamtanlage der 2 Alten Mühle (Saselbek) in Bergstedt steht unter Denkmalschutz. Das außenliegende Wasserrad wurde bereits in den 1920er Jahren durch eine Turbine ersetzt, diese erzeugt nach Reparatur seit 1997 wieder Strom. Ein Mühlenbetrieb findet nicht mehr statt. Heute beherbergt sie eine bekannte Ausflugsgaststätte mit Biergarten auf dem Mühlendamm. Die Ufer des Mühlenteiches gehören weitgehend zum Naturschutzgebiet Hainesch/Iland.

- Die 3 Siedlung Hohnerkamp in Bramfeld mit 1530 Wohnungen wurde 1953–1954 erbaut. Sie ist eingebettet in eine großzügig angelegte Grün- und Gartenanlage. Seit 1987 stehen die Fassaden der Gebäude unter Denkmalschutz. Seine unverwechselbare Gestalt erlangte der Hohnerkamp durch die besondere Handschrift seines Architekten mit seinen Vorstellungen von einer ‚organischen‘ Stadtbaukunst, die alle rational hergeleitete Rechtwinkligkeit entschieden ablehnte und so ein faszinierendes Beispiel des fließenden und geschwungenen Raumes hinterlassen hat. Der Hohnerkamp zeichnet sich aus durch eine soziale Mischung durch die Kombination unterschiedlicher Bautypen, wie zweigeschossige Reihenhäuser, dreigeschossige Mietwohnungszeilen und sechsgeschossige ‚Punkthäuser‘ in vielfältiger Gruppierung.

- Die 4 Gartenstadt Berne ist ein Siedlungsgebiet im Stadtteil Farmsen-Berne, das 1919–1932 im Sinne der Gartenstadtbewegung entstand. Die in genossenschaftlicher Selbsthilfe entstandene Siedlung hatte große Grundstücke, die eine Selbstversorgung mit Obst und Gemüse erlaubten und außerdem die Verrieselung der Abwässer ermöglichten. Auf 55 ha eines Teils des Geländes des ehemaligen Gutes Berne entstanden 540 überwiegend Doppelhaushälften mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 73 m². Das Gebiet der Gartenstadt steht seit 2013 zu 94 % unter Denkmalschutzschutz und ist in der Liste der anerkannten Denkmale aufgenommen.

- Die Großsiedlung Steilshoop entstand in den 1970er-Jahren nördlich der Steilshooper Allee. Steilshoop entwickelte sich zu einer Art Versuchslabor für großvolumigen Siedlungsbau mit Plattenbauten und hohen Wohntürmen. Die Stadtplaner in den 1970er-Jahren verfolgten die damals hochmoderne Devise „Urbanität durch Dichte“ und entwarfen gigantische Häuserblocks für 22.000 Menschen, die ringförmig um begrünte Innenhöfe angeordnet wurden. Auf Dauer ging das ambitionierte Konzept aber nicht auf, die Siedlungen waren kaum in Stand zu halten. In den 1990er-Jahren wuchsen die Imageprobleme des Retortenstadtteils. Immer wieder machte Steilshoop negative Schlagzeilen in den Medien, die von randalierenden Jugendbanden und von Halbstarken berichteten. Heute lässt sich die angebliche hohe Kriminalität im Stadtteil zumindest statistisch nicht mehr belegen. Mittlerweile erfreut sich Steilshoop wachsender Beliebtheit bei Hamburgern, die die multikulturelle Atmosphäre und den hohen Anteil an jungen Bewohnern schätzen.

- Das 5 Herrenhaus Wellingsbüttel steht wie kein zweites Gebäude für die Geschichte des Stadtteils als ehemaliges Gut Wellingsbüttel. Das um 1750 erbaute Herrenhaus wechselte in der Geschichte mehrmals seine adligen und wohlhabenden Besitzer und prägte damit den Stadtteil und seine Historie. In dem prachtvollen Bau ist heute eine Seniorenresidenz untergebracht.

Denkmäler

[Bearbeiten]

- Zur Erinnerung an das 6 KZ Wittmoor

Français

Français Italiano

Italiano